「Getty Images」より

皆さんは一を聞いて十を知る人でしょうか? それとも十を聞いても一しか理解できない人でしょうか? この記事では、一を聞いて十を知る人になるためのポイントについて解説していきますが、まずは皆さんがどちらに該当するのかが簡単に確認できるテストを用意しました。以下のケースについて考えてみてください。

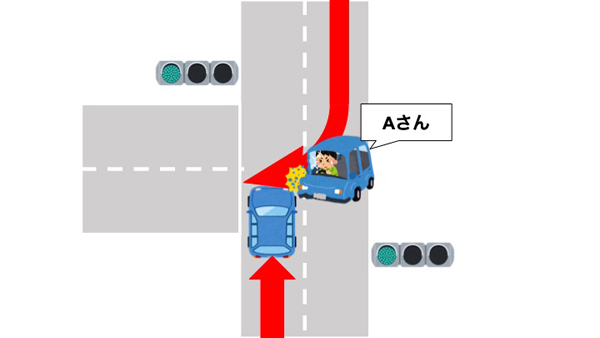

ある日、皆さんが報道番組を見ていると、このようなニュースが流れてきました。

「××県の見晴らしの良い交差点で車2台がぶつかる交通事故が起きました。信号はどちらも青でしたが、Aさんの運手する車が、対向車がいるにもかかわらず無理に右折したため直進車と接触しました。この事故に関し、Aさんは『直進車が止まってくれるだろうと思ったので右折した』と供述しています」

このニュースを聞いて、どのような感想を持ったでしょうか?

1.「痛ましい事故だ…」「ぶつけられた奴はかわいそうに」といった感想

2.「Aってのは間抜けな奴だな」「最近運転が下手くそな奴が多いな」といった感想

3.「無理な右折はしないように気をつけないと」「交差点で自分が直進するときは対向車に気をつけよう」といった感想

4.「だろう運転はしないようにしよう」といった感想

5.「コミュニケーションにおいて伝わっている“だろう”で考えないようにしよう」といった感想

このテストからは、ひとつの経験からどれだけの教訓を引き出せるか? ということを知ることができます。

1番や2番を選んだ人:レベル1

被害者に同情すること・加害者に辛辣な言葉を投げかけること。どちらも正義感から出た感想だとは思われますが、いずれにせよ他人事だと捉えているところがポイントです。他人事として捉えているため、何かを見聞きしても自分への教訓としてとらえられていません。そのため、状況が変わると自分も同じような過ちを犯しかねません。

3番を選んだ人:レベル2

レベル1よりはやや進み、見聞きしたことを自分の身に置き換えて考えられています。そして、表面上の事象に対してちゃんと対応しようとしています。

そのため、この事故のことを覚えている間は無理な右折をすることはないでしょうし、直進するときも右折車を気にするでしょう。

4番を選んだ人:レベル3

問題を自分事として考えた上で、単に「直進車がいるのに右折した」という現象だけでなく、「なぜ右折したのだろうか?」と考え、「だろう運転は危ない」と考えられる人です。

そのため、運転しているときは常に、「突然物陰から飛び出してくるかもしれないから気をつけよう」「前の車は急ブレーキをかけるかもしれないから適切な車間距離を取ろう」と気をつけるようになる人です。

5番を選んだ人:レベル4

「だろう運転は危ない」という考えからさらに一歩踏み込み、「『相手がわかってくれているだろう』と考えること自体が危ないよな」と考え、車の運転に限らず、いかなるコミュニケーションの場面においても注意を払おうと考えられている人です。

そのため、車の運転中に注意するだけでなく、コミュニケーション全般で丁寧な確認を行えるようになります。たとえば、部下に仕事を依頼するときに「伝わっているだろう」と決めつけず、相手の理解度を確認しながら話を進めるといった配慮ができるわけです。

一を聞いて十を知る人とは?

レベル4のように何事も学びとして深められる人は、「一を聞いて十を知る」と評されます。ひとつの経験から複数のシーンに適用できる教訓を得ているため、学んだ知識自体は多くなくても、さまざまなシーンで行動が良い方向へと変わります。

一方、レベル2の人は、今回のように報道を通じてではなく、実際にだろう運転による事故を目の当たりにしなければ、だろう運転の怖さを学び取ることはできません。しかも、すべての事故を記憶しておくことは人間には難しいため、いくつかの事故を目にした頃には最初の事故のことは忘れてしまっているでしょう。

一を聞いて十を知る人とそうでない人との間にあるもの。それは「思考の解像度」にあります。

今回のケースでは

レベル1:他人事として捉えた。

レベル2:自分事としてとらえ、目の前の事象についてのみ思考した。

レベル3:目の前の事象だけでなく、「なぜそれが起きたのか」を考えた。

レベル4:目の前の事象が起きた理由を一般化した。

という思考フローがあるわけです。目に見えることだけでなく、さらに思考を深めていっていることがわかります。

仕事の成果につながる学びとは?

私は人事制度を作るコンサルタントをやっていますので、さらに「皆さんが活躍するために必要なこと」を考えてみたいと思います。

皆さんは将来管理職になりたいと考えているでしょうか? それとも管理職にはならず専門性を極めたいと考えているでしょうか? そのどちらであれ、将来活躍したい、活躍し続けたいと考えているのなら、学習することは避けて通れない道となります。

もちろん、「学習するのは大切だ」ということは、多くの人が知っています。しかし、学習し続けられる人はあまり多くありません。仕事が立て込んでしまったり、家事・育児に追われたり、遊びに誘われたりすれば断るのも気が引けることでしょう。自費で学び直しをするにしても安くない出費です。

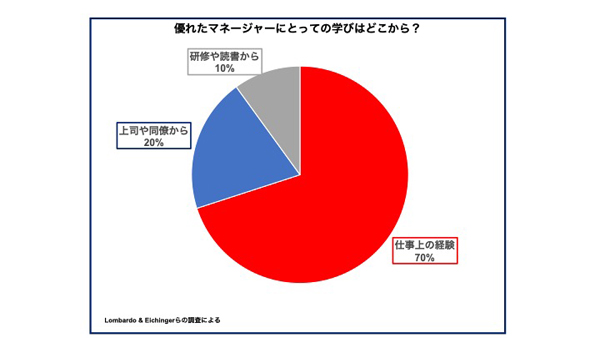

そもそも「学習する」というと、研修受講や資格取得目的などが思い浮かびますが、たとえば能力開発には70-20-10の法則があるといわれています。

これは、Lombardo and Eichinger が、優れたマネージャーの経験を長年にわたって調査してきた結果導き出された法則で、「成人における学びは仕事上の経験によるものが70%、上司や同僚などによるものが20%、研修や読書などによるものが10%」だったというものです。経験から学ぶことは非常に重要だといえるわけです。

経験から教訓を引き出すためにはどうしたらよいか?

ひとつの経験から、多くの場面で使える教訓を引き出すためには、問題を深掘りすることが重要となります。ある出来事に対して「それはなぜ起きたのか?」と繰り返し考えます。そして、もうこれ以上分解できないな、というところにたどり着いたとき、初めて教訓とすることができるわけです。さらに、「この教訓を今回のケース以外で使えないだろうか?」と考えると思考の広がりにつながります。

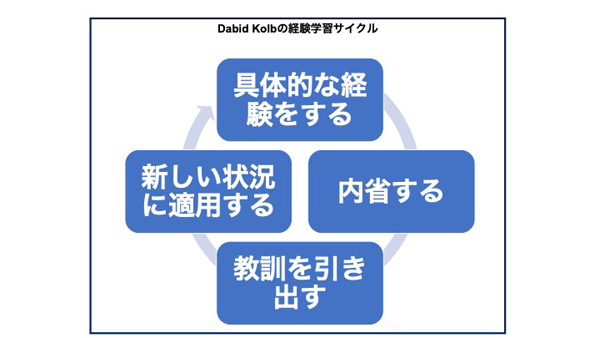

経験から学ぶサイクルについては、David Kolbという組織行動学者が4つのステップに整理しています。

1.具体的な経験をする

2.内省する

3.教訓を引き出す

4.新しい状況に適用する

ぜひ、皆さんもニュースに触れたとき、「このニュースで自身の仕事に生かせることがあるとしたらなんだろう?」と考えてみてください。ニュースを見る時間があなたの学習時間に変わるはずです。

0 件のコメント:

コメントを投稿